なぜ「3.0」と「3.00」は違うのか?ノギスと天秤で探る、有効数字の深い世界(密度の測定・計算)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

電卓で割り算をしたら「7.14285714…」と表示された。テストの解答用紙には、この数字をどこまで書けばいいのでしょうか?算数や数学なら「小数第2位を四捨五入しなさい」といった指示がありますが、理科の世界では、その桁数を「自分で」決めなければなりません。

実はその桁数こそが、科学の信頼性を支える重要な鍵、「有効数字」なのです。

「なぜこの桁数なの?」「計算の途中で四捨五入するの?」こうした疑問は、科学の世界への第一歩。有効数字は、単なる面倒なルールではありません。測定した数値が「どこまで信頼できるか」を表明するための、科学者たちの世界共通の”言葉”であり、「お作法」なのです。

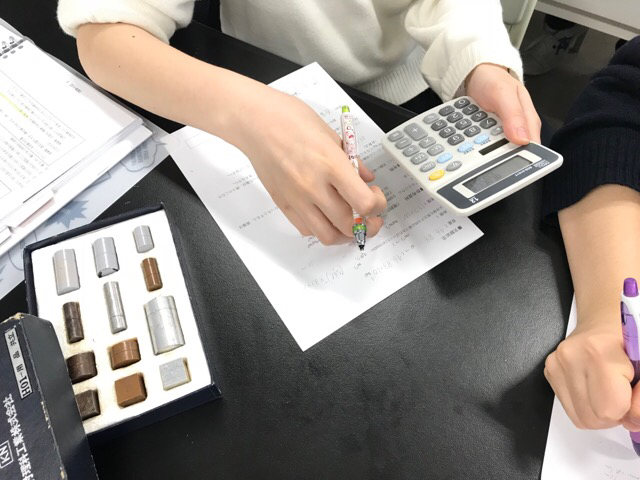

今回は、この少しとっつきにくい有効数字の本当の意味を、手を動かしながら体感できる実験をご紹介します。使うのは、ノギス、電子天秤、そして密度測定用のおもり(アルミ・鉄・銅)。金属の正体を探るミステリーを通じて、数字の奥に隠された科学の深い世界を覗いてみましょう。

測定器具が語る「信頼できる数字」の境界線

実験のミッションは、アルミ・鉄・銅、3種類の金属おもりの密度を測定し、その正体を突き止めること。まずは、それぞれの測定器具が持つ「声」に耳を傾けてみましょう。

準備するもの

・ノギス

・電子天秤

・密度測定用のおもり(アルミ・鉄・銅)

・電卓

・記録用紙

今回の主役、密度測定用のおもり。見た目は似ていますが、その正体は…?

実験の手順:ノギスと電子天秤を使いこなせ!

まずは、おもりの「体積」と「質量」を測定します。ここで使うのがノギスと電子天秤。実はこの二つの道具、私たちに見せてくれる数字の世界の「解像度」が違うのです。

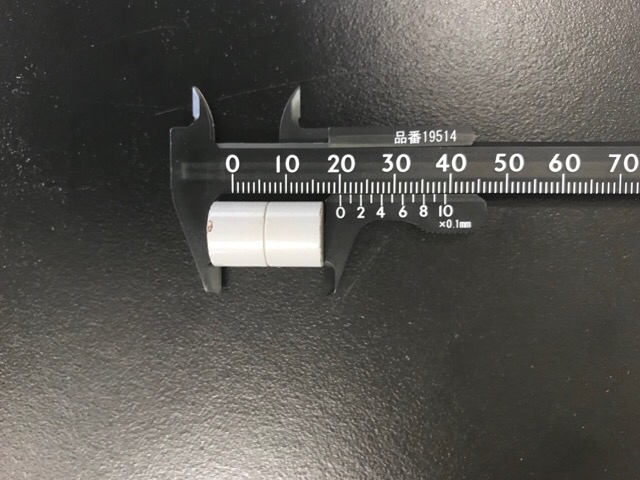

ノギスを使えば、mmのさらに10分の1まで、精密な世界が見えてきます。

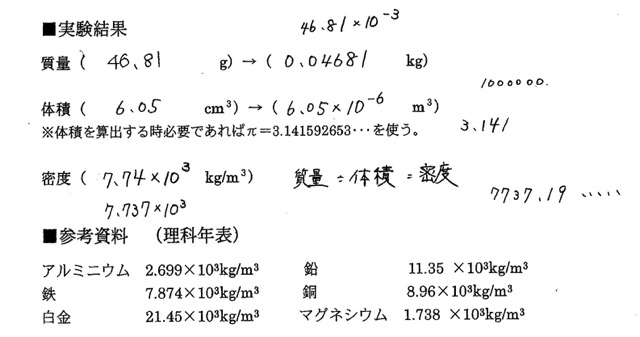

ノギスで円柱の直径と高さを測ると、例えば「30.3mm」のように、0.1mmの位まで読み取れます。これは有効数字3桁。一方、電子天秤で質量を測ると「60.03g」のように、0.01gの位まで表示されることがあります。こちらは有効数字4桁ですね。測定器具によって「ここまでなら自信があります」と言える桁数が違う。この違いこそが、有効数字を考える上での全ての始まりなのです。

計算の迷宮へようこそ!πとの格闘、そして答えの桁数

ここからが思考のしどころ。電卓を片手に、数字の謎に挑みます。

さあ、ここからが本番。測定した数値を使って、密度(質量 ÷ 体積)を計算していきます。しかし、ここには数々の思考のトラップが待ち受けています。

・直径を2で割って半径を出すけど、桁数はどうなる?

・円周率πは「3.14」? それとも「3.141592…」と電卓の表示通り使うべき?

・最後に質量を体積で割るとき、答えの有効数字は何桁にすればいいの?

これらの問いに、唯一の正解を教えるのは簡単です。しかし、科学の探究では「なぜそうなるのか」を考えるプロセスこそが宝物。実は、計算結果の信頼性は、使った測定値の中で最も信頼性の低いもの(有効数字の桁数が最も少ないもの)に引っ張られる、というルールがあります。

例えば、有効数字3桁の長さと、有効数字4桁の質量から計算した密度は、有効数字3桁で答えるのがお作法。どんなに精密な質量を測っても、長さの測定精度が全体の信頼度を決めてしまうのです。この試行錯誤こそ、有効数字が「なぜ必要なのか」を魂で理解する最高の学びになります。

「お作法」の先に見える、科学者の視点

この実験は、単なる計算ドリルではありません。

・測定には限界があり、その限界を数字で表現することの重要性を知る。

・計算過程で、どの数値を「信じる」べきかを論理的に判断する力が身につく。

・古代ギリシャのアルキメデスが王冠の謎を解いたように、物質固有の値である「密度」という強力な武器を手に入れる。

理科とは、自然という巨大な謎を解き明かす学問です。そして測定値とは、その謎に関する自然からのメッセージ。有効数字という「お作法」は、そのメッセージを正しく、そして誠実に読み解くための作法なのです。この実験を通じて、生徒たちが数字の向こう側にある科学者の思考に触れるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!